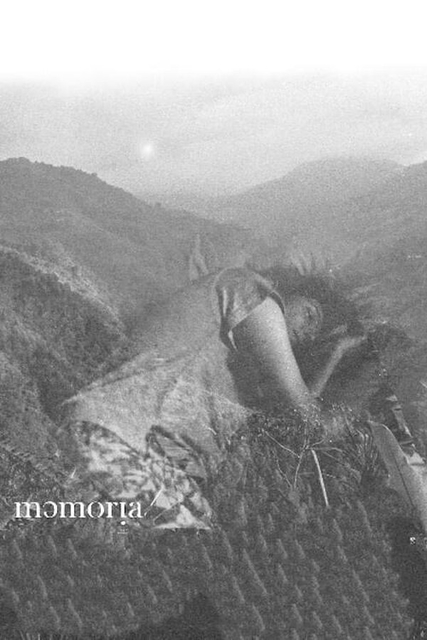

《記憶》(Memoria)

以「記憶」之名,在坎城影展頒獎前就看了預告片,本來還以為會是導演阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)的哥倫比亞版本:未知的聲響與考古的挖掘,進而帶出哥倫比亞的歷史傷痕、叢林場景等等皆像是以往導演熟悉且擅長表現的概念與敘事的方法。 這邊說是「敘事方法」也意味著「電影」本身的侷限性:只能在銀幕中的無法「觸及」 或總有遺憾。即使是以往阿比查邦自由的影像敘事,混合著劇情、 紀錄、實驗電影之間,並意味著在形式上與表現性,從泰國的現實處境捕抓日常的人民狀態,與總的來說,抽象時間關係之間的提問,並跨界(或說回到藝術學院畢業的本業)當代藝術,展現多樣的影音空間,與光線材料的擴延,更多的可能性。 「 很多事情可能不是在某個時間點巧合地湊再一起,而是事情本來就存在,只是因為當下的狀態以至於剛好發現。 」 也許剛好看完《記憶》,剛好出現聽到某位哲學老師在談海德格的《走向語言之途》(註1)。說到語言的象徵與系統性,但同時又意味著詩的自由,或是肢體語言的曖昧與更加精確的「本真」(如動物),皆讓我思考關於《記憶》是不是還需要用「敘事方式」來形容所謂的藝術作品跟生命狀態;或說《記憶》「如此地」走在,更宗教性、更深邃、甚至是探究本質性的一種體驗。 如同 電影節映後座談 中提到《記憶》是導演離開熟悉的泰國展開新的創作方式,雖然事前在哥倫比亞當地做了相當程度的田野與訪談,但在創作階段卻並沒有太多的「設定」。於是在《記憶》中,沒有感受到太多複雜的語彙、結構,只是在場景與場景之間保持一定的開放性,或說鬆散地點到為止,像是一條條纖細的痕跡構成網狀的節點(那些依舊還是熟悉以前阿比查邦作品會談的「概念」),而非一條實在的敘事線。 主角Jessica,由Tilda Swinton飾演(《記憶》是她與阿比查邦合作的創作計畫)研究蘭花的專家,稍微帶到蘭花藉由真菌傳染與培育繁殖的自然與人工之間,確立了前半段位於知識階級的主角與其關聯者較為高雅的語言溝通,詩文創作,並與考古研究室、藝廊、聲音創作者的現代主義設計感工作室等空間中遊走。一直到後半段才切換到較原始的荒郊野外(如同《熱帶幻夢》(tropical melody)的後半段),並且與類似中年原住民的Hernan(與相對年輕的聲音創作者同名)進行學習與 「溝通」。 太久沒在戲院看長鏡頭電影,有點不習慣,昏昏欲睡感招喚。《記憶》幾乎都是中遠景的構...