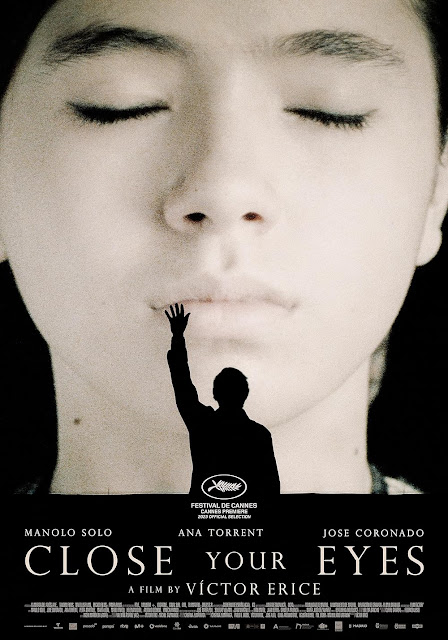

《雙眼之間》- 無需恐懼,也不存希望

大學時影展期間看的西班牙電影經典《蜂巢的幽靈》導演Víctor Erice(維多艾瑞斯),創作不多,品質精良,已名列西班牙大師候選之班。而《雙眼之間》是至今已83歲的高齡睽違31年的作品,也同時是去年法國電影筆記2023年終排行榜第二名。 影片一開始呈現過往年代的底片質感,是後來已變成作家的主角Miguel(米格爾)過去曾經擔任導演執導的第二部片(電影中的電影),但在劇情上說是未曾公開上映的電影片段,一部分原因是因為Miguel好友同時是演員Julio(胡立歐)在拍戲最後期間疑似自殺,比較精確來說應該是失蹤了。 《雙眼之間》播著過去Miguel執導作品的片段,說要找尋一位國王的中西混血女兒,並由Julio飾演的角色負責尋找。如此熟悉,不就是往往利用親情記憶,或者不同形式的年代錯置,《雙眼之間》像是阿莫多瓦式的套層結構,從歷史檔案,再回到現在時態銳利明亮的數位影像,卻又步調緩慢,有點像是平淡版本的阿莫多瓦,帶有某種解謎情節,Miguel對於消失好友的懸念,同時帶出他們過往記憶的回溯。卻又因為錄製電視節目,被遠在鄉下的精神病院人員告知,發現Julio並沒有死去,而是像是失智症(註1)一樣,對過去記憶完全消失。 曾經是導演後來變成作家的主角 Miguel, 由 Manolo Solo 飾演 在劇情之外,同時也對於年事已高的Víctor Erice 在電影中藉由Miguel不斷招喚記憶的懷舊情感存疑:是否為導演個人意圖?但另一方面,Julio女兒對於父親消失早已釋懷,傾向維持現狀。於是電影大半在些許懷舊的過往情感中拉鋸,最後也沒有執著透露過多情感。 雖說對於沒有情感的老人,姑且是一種實踐問題,並非概念問題。意思是這令人想起家中父母依然健在,卻因為退休有時候太無聊反而想東想西。面對此情此景時常提醒自己對於人的生命意義,與家人的情感羈絆這一件事情的思考,但想想有時候也是要遇到才會明白是怎麼一回事。 另一方面Julio成為「空殼的人」正好是「活化石」:身體還停留在逝去歷史陰影下(註2)的相反,像是沒有記憶的「新人」表現未知的感知狀態,於是電影中Julio與女兒見面的反應,演員的演繹則是相當成功的呈現某種「完全陌生的情感」;同時Julio雖然記憶消失,但身體的肌肉記憶殘存,與Miguel學習過去擔任海軍技能的繩結看一次就學會,並且平時維持著手作精神持續勞動。 疑似自殺,失蹤前的Ju