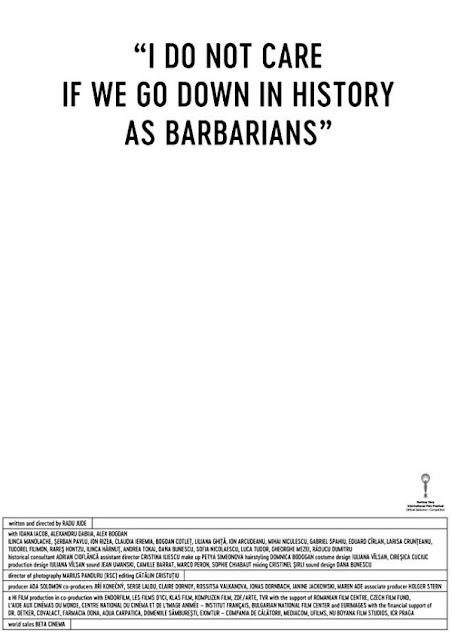

2018金馬影展-羅馬尼亞野蠻史(I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians)

必須注意畫質。在表演開始前與表演開始之後明顯的差異:前者是有粒子感與明顯的景深,像是底片或是比較好的數位攝影機;後者則是銳利的數位攝影機感,像是比較多人拿DV拍出來的畫質。意味著後段像是一場真正在市政府廣場的表演,每個市民都可以參與、紀錄。意味著,這場表演在電影中的意義除了是劇情裡,那一件被大眾忽略的歷史事實成功的演出之外,更是實際上以電影的形式在羅馬尼亞的市政府廣場前面真實再現的一場行動。 片中一開始的透過監看螢幕播放蘇俄被趕出羅馬尼亞的開場並不陌生,但就羅馬尼亞而言,就正是在宣告,趕走共產黨的民族主義正是目前社會的主流,與政治正確 ,對比著戲中女導演,一位飽讀知識的文藝青年孤芳自賞的,不只是要將得到的知識,大眾忽略歷史的真相藉由表演宣告。更是在經由排練過程中不斷的與外界溝通。表明這是一場讓愛國人士失望的歷史事實,溝通過程包含與右派立場的演員吵架,以及看起來像是文化局長的人在協商,以及討論關於censorship(作品審查)的問題。 女導演一直執著,想宣告給大家的那一段屠殺的歷史,除了是比德國納粹更早且更加狠毒的把猶太人送至滅絕營,是那些愛國人士絕口不提的事實之外。又像是某種去中心化「聽起來好像很嚴重」,因為總是在歐洲邊陲的往往被忽略的東歐,那個印象中只有體操很強的羅馬尼亞終於有一件事情比德國等強國更先做的事情了?!像是一種把醜事當成榮耀般的,片中可見那樣在羅馬尼亞的歐陸邊陲的位置去嘲諷西歐的人文中心主義;嘲諷納粹;嘲諷德國戰後對於納粹的深刻反省,嘲諷那些我們耳熟能詳的歐美人物,嘲諷觀眾像是我,慌張於:阿,慘了講那些羅馬尼亞的名人完全不知道是誰,難道看完片還要一個一個google? 甚至那樣的東歐去中心感,也悄悄解構了所謂的轉型正義,難道這就是大屠殺的歷史必然性?:正巧了看了講述印尼歷史的紀錄片,1965年的大屠殺行動之後,確立了蘇哈托的政權,如同他是一位印尼的獨裁者,但片中也訪問到有人懷念他,雖不自由但政局穩定的日子。(註) 如同片名「我不在乎我們在歷史上被定位成野蠻人」,絕對不只是以電影中女導演的立場來詮釋這場猶太人滅絕的歷史事件看起來像是一句嘲諷愛國人士丟臉可笑的話,更像是自己往臉上「貼金」:像是以羅馬尼亞之名在對歐洲中心呼喊,看吧,我們就是如此的野蠻。 並呼應著片尾不照彩排脫稿演出,吊死燒死猶太人的戲,反而不讓群眾們驚覺屠殺的可怕,而是讚嘆火焰燃燒的美麗。