「因為太熱,所以很冷」個展的最後兩天

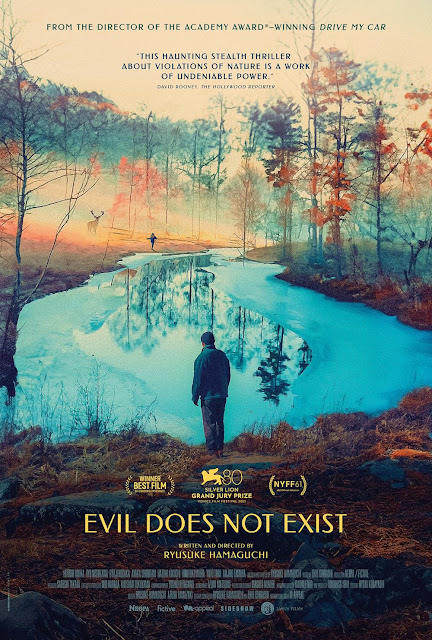

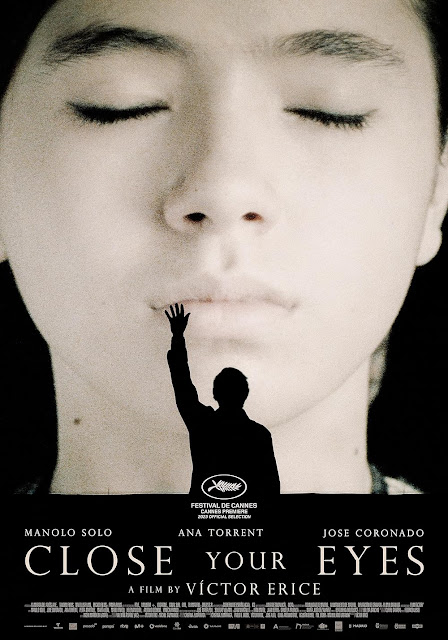

本來部落格就打算是純粹的文字筆記性創作,沒有要特別提起現實中自己當代藝術家「正職」,雖說也非常奇怪地面對家人親戚問起工作上回應的話術,也不太可能說自己是什麼專職的藝術家,於是之前做了一陣子的環保稽查員就算已經是過往雲煙也還可以當作還繼續在做的對外宣稱。 也由於這次許久沒有的個展,謹慎以對,辛苦準備,卻好像在圈內沒有太多迴響,不過自從擔任過環保稽查員心境的改變,以及多年這樣一路創作下來,經驗早已也幾乎成為冷感的直覺,面對怎樣的外界反應也不太意外般地,反正終極來說創作對得起自己就好。 不過倒也是在現場獲得一些與非圈內觀眾的討論,並從中像是一種「再創作」、「再發展」的提示,也反而因為看展人數不多,有更多時間可以深入討論。 而在展覽結束前兩天在展場的互動想說因為字數夠多,不只是可以放在thread上,所以就在這邊記下來。 - 就如同與家人親戚(甚至保險員)說自己還在從事稽查員工作這件事情,與藝術創作在處理稽查員的複雜面向卻反而用簡單抽象的方式來表現,這樣處於「裡外不是人」的真相(就是被家人不被認可的藝術家身分,以及藝術圈認為不過就是環保稽查員有甚麼藝術性,或有什麼好大驚小怪的),於是好像也不意外以一種逆反交換的方法「變成裡外都是人」的假象宣稱,也像是回到李勇志式,在看似入世俗氣中包覆著叛逆,甚至後來才發現作品的「覆蓋」本身,根本就是一種,總是為別人著想,隨和人格的負罪內裡(或說腹黑),並在如此諸多內外不一的面向:家人/環保稽查的社會交往/環保議題的道德性/藝術社群對功名的嚮往與自由平等的矛盾,等等層次扣合在一起,讓覆蓋動作的呈現裡外有如「柳暗花明」:ㄧ種精神分析式的病徵-接續著「柳暗花明」病徵表現的方式:看似美麗的花朵與無法ㄧ眼看穿的柳樹,其實是指,(亮麗)外面 (暗黑)裡面,(人事物)的「完整」全貌,相互依存的關係。 「因為太熱,所以很冷」展場裝置圖 - 倒數第二天學院同學來看展,隨口問我還有誰來看,想一想除了第一週有策展人與藝評好像也沒什麼大咖來看,也就差不多就這樣了。後來與電影控硯奇(老師)一起吃飯,說了「念念不忘,必有回響」王家衛電影金句,意思是有辛苦付出的展覽,不一定會立即回饋,但終究會回饋。 本來還會很在意關於圈內的迴響,但展覽倒數第二天晚上做了一個慘烈的夢,醒來之後好像就已經不太在意那些評價,或說期待被評價,那些浮雲就更像是看清人間(地上)看似亮麗的花朵,表