可怕的人造物 ― 宇宙(之名), 並非只要我們望向天空

|

| 台北當代館一旁的圖書館是看完展或布展或作品紀錄完的可安歇水邊 走樓梯上去會發現那位時常不在的大哥終於看到本人在睡覺 |

怎麽理解,當代館正展出的《宇宙寫生—豪華朗機工個展》?首先會遇到設計感的問題,這個一般來說不太或出現在當代藝術展覽的作品提問,卻同時也開啟了現今當代藝術展覽與設計展可能看似沒有太大差異。

運用科技的技術性是引發這個設計性問題的原因,故且不論所謂的當代藝術作品要有甚麼批判性、反映現實等等。在此只要是展出的作品,就視為是當代藝術作品的開放式條件,但又不可否認,不能完全靠作品本身,而還需要語言論述來引導。例如《15年工作室》是形式上在三低場景轉換成二低的呈現中相當成功的視覺經驗,但是否如論述所說,觀者自行體會。

此展覽大部分技術帶有「仿生」,生在此意思不只是生命而是各種自然現象的模仿(如太陽,風等等),且技術精湛,效果極佳,於是面對自然,模仿姿態意味著,是否如論述所謂的「宇宙寫生」?就我看來,反而更像「人造宇宙寫生」。

此宇宙論,還帶有流行意味,而並非一種道家式,道―宇宙,而是一種對科學式宇宙的模仿。

但種種軌跡顯示如當前最紅的技術哲學論,都不太是依循西方的符號性系統性經驗邏輯,而是從現象學的存有,從身體視域開展的世界與宇宙。都是傾向東方式 如老莊、佛教,對比Olafur Eliasson你的好奇旅程、也是如此面對科技與自然 ,呈現一種自然現象本來就在那邊、只是因為作品才發現的謙虛感。

同時想到白南準的作品(見下圖)佛的原初的無形,作品用了「雕塑」泥塑形成的形像(符號),意味人類,自己看著自己的庸人之擾迴圈,提醒「禪意」的原初與空無。

佛,與此展相比的那隻手像極了佛手印,論述談到它是意識的象徵,鼓勵大家用手產生關係。但就我理解的應該是,起心動念就如同黑格爾的否定,排除了 無限者,就是成佛(無限)與人間塵世(意識)之間。

《宇宙201》選擇了後者。故那最大間沉浸式中心化的空間配置,讓我想起了某種宗教法會場景,更像是一種科技宗教於焉成形,而論述即是教義:人的意識藉由手與宇宙連結,但意識是業、慾念的所有集合。(聽起來有沒覺得哪裡怪怪的)

可怕的人造物 ― 宇宙(之名), 並非只要我們望向天空

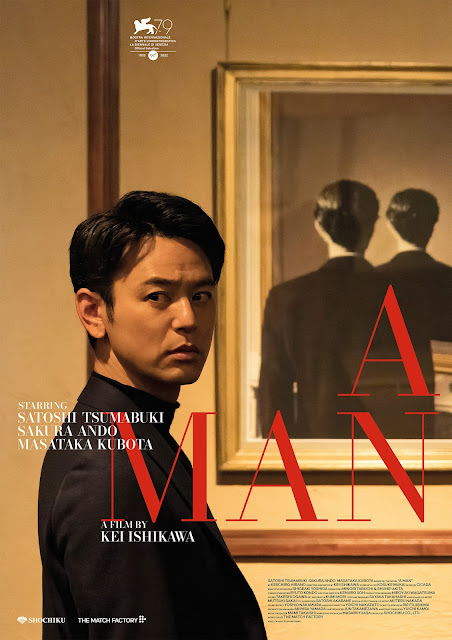

想起 《地獄公使》 如同 展中的作品 像是 神蹟 與 解釋

無意連接起當代科技生活的信仰問題

科技生活很美好

科技只是工具啦

但遠遠不及如此

問題一堆(應該不用我列舉吧)

卡夫卡百歲冥誕

才沒過多久 存在主義 已經過時?

在體制下困頓生活的人們 已經變成喜新厭舊的人們

比較起來 日本 韓國 對於 東方文化的深究入民族性

如Team Lab作品

此展 又呼喚了 台灣的文化主體性―沒有主體性

於是宣稱當代藝術作品 的 設計感顯露無遺

也荒謬如國王新衣 圈內沒人會戳破 (一方面都認識 ,一方面他們已經權力上位者, 甚至當評審 還「參考」 得首獎的作品 冒出一件 手法類似的作品)

既得利益者 永遠是既得利益者

環保問題 這我很熟 (關鍵字環保稽查員)

最環保的 其實(可能)不環保

於是那些硬是跟環保扯上關係的作品 往往認為只是道德正確 政治正確

很殘酷地說 就是消費

永遠不顯露 做做樣子 表面工夫

最慘的是 科技發明 塑膠袋可以銷毀

永遠不知道 環保還是不環保

留言

張貼留言