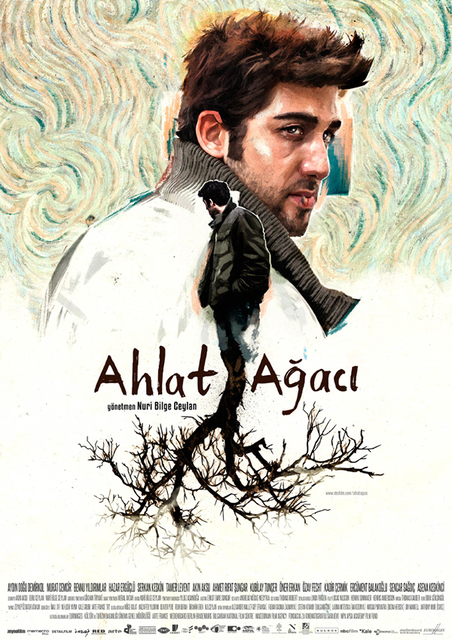

野梨樹(Wild Pear Tree)

近期兩部作品對於菁英身分焦慮,創作者與現實的關係,於是運用了大量的談話,卻非有甚麼結論的論述性,反而視為一種新的敘事方法。片名「野梨樹」意旨著在電影中像是夢境般,又像是深藏在主角內心文學夢的反饋:對文學社群的嚮往與不滿,並與當地知名文學家的爭辯主題:文學與鄉土。

可想而知《野梨樹》視為土耳其地方的農村與其藝術性 :對於現實的感受力,與在電影中試圖捕抓風、樹葉、雪等等語言不可及的物質能力。本片則像是一種悖論:討論著不可討論的:以「討論的方式」跨越著劇情中的主角寫作的志向與在地出身,必須靠著地方的特色成為一種藝術,卻又拒絕被貼上只是賣弄在地性(localize)的標籤,這在尋求贊助出版的橋段中都用現實狀況來闡明。自己實在太清楚這樣的狀況,因為我的作品也備受這樣的誤解,到認清藝術就是製造某種誤解?

唯一比較難以解釋的結尾父子情,片中最明顯關於初出茅廬又不得志的藝術家面臨的現實困境這個大的主題,好像跟結尾有點沒有直接相關,本來因為這樣的緣故覺得自己好像就沒有對這部片必須說些甚麼的必要。直到今天無聊在逛PTT電影版的時候發現了聞天祥的影評,看完之後,雖不意外聞天祥對電影場合的主持能力實在優於他對於電影的創造性觀點太多,卻反而經由他文章中過於樂觀且鄉愿的詮釋與說法中找到了結尾這個重要場景與主題意義的一致性。更重要的是,好像可以用文字敘述當初看完《野梨樹》跟自身現況接近的感覺了。也正是個人覺得Ceylan近期這兩部片在語言和影像與戲劇中的轉向,矛盾地論述那些語言不可以及的能力。就像《野梨樹》片尾經由一種世代間的對抗與消解過程發現了生命的無力與矛盾。如同在影片前段父親被認為愛賭無用,而在冬天的來到,也是高明的劇本結構,兒子在當兵後覺得寫作的無力,在書出版之後完全沒有任何迴響確認是「真正的無力」,同時在這之後才發現父親用他自已的方式活著,一個曾經被兒子瞧不起的方式,如同自己想成為一個職業的作家的生活方式。

聞天祥的影評影評下面有網友推文說本片是一個憤青成長史。但我的疑問是所謂的憤怒青年真的是能「成長」的嗎?或終究是一種存在的無力。從唐吉軻德乃至於到薛西弗斯,才讓《野梨樹》裡的父親與兒子有幾秒鐘的死亡夢境隱喻成了無法實現的真實:他們或許不想活著卻依然活著。

留言

張貼留言