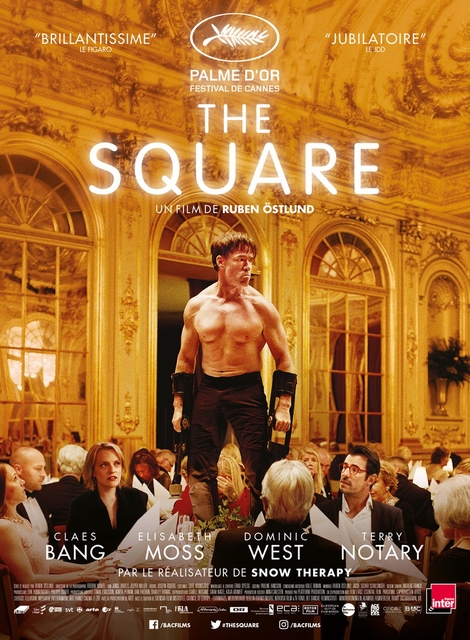

抓狂美術館(Square)

話說在「靠北藝術」看到有人留言說台灣當代藝術圈有人對部片頗有微詞。沒仔細去追到底是甚麼情況,或許是不爽電影裡頭嘲諷當代藝術的幾個場景。但很明顯的,這都只是片段,更何況「抓狂美術館」根本十足具有現今美術館裡錄像藝術、行為藝術常見的敘事手法:一場一景的斷裂敘事,同時以一種行動性表演地遊走在紀實與劇情中。更不用說隨處可見作者對影音的簡潔與優雅,構圖與情節低限狀況下音畫蒙太奇,幾段參雜Bach的Well-Tempered Clavier配樂中出現一種動人的感性。

拉更遠的來看,或許這不只是藝術圈,在「冬日甦醒 (Winter Sleep)」中也可看到知識分子這樣菁英化的兩難;階級的越界總是在智識中受挫。這或許也是導演魯本奧斯倫Ruben Östlund一直不斷探問的(註)。「抓狂美術館(Square) 」依舊不變的是一個客觀社會下階級之間的互動,我稱之為「界域」之間的鬆動滑脫和不斷地遊走,那就是來到了我們說的當代的政治性,不只是關乎眾人的事,也關乎人最基本的道德問題:也就是談資本主義下個人自由與社會之間的取捨,如同策展人和乞丐與疑似偷走策展人手機社經地位不高的社群住宅之間,因為某種事件的交流起了微妙變化:某種嘲諷、某種驚悚、某種可悲、某種客觀又像是某種於心不忍。

「微」嘲諷當代藝術,但一切又具備當代藝術可以被大大議論的題材,從富有到貧窮,從種族主義到所謂的言論自由,從文明化到身體本能的獸性。又同時維持著魯本奧斯倫Ruben Östlund特有的敘事方式,不會忘記他早期的分段式的吉他蒙古症(The Guitar Mongoloid)。拍攝一些瑞典當地屁孩無聊且白癡的行為,像是精神異常的風癲,又是對文明禮貌的挑釁。

知識分子菁英化的兩難,在於抓狂美術館(Square)更深入地展現,在策展人告白的錄影帶中,擁有較高智識的一方總是免不了會有成見的界域,變成一種先入為主自我審查:除了思考對方的身分地位,也會思考對方怎麼看待自己。這樣游移的方框(square)對照電影中方塊(square)作品的策展論述:「在框裡面承擔共同的權利與責任」除了有些諷刺,又如同電影中策展人從玩笑的恐嚇到最後想要認真的道歉卻發現有些住戶根本也沒在在意,如此疲於奔命的無力感與悲涼,也許闡明的是那個共享的方框只會在主觀人的周圍,而不會在客觀外在世界的某一處。

(註)

很幸運的,某年的台北電影節遇見了Ruben Östlund的專題,先是看了「Play」又接續看了他其他作品。

拉更遠的來看,或許這不只是藝術圈,在「冬日甦醒 (Winter Sleep)」中也可看到知識分子這樣菁英化的兩難;階級的越界總是在智識中受挫。這或許也是導演魯本奧斯倫Ruben Östlund一直不斷探問的(註)。「抓狂美術館(Square) 」依舊不變的是一個客觀社會下階級之間的互動,我稱之為「界域」之間的鬆動滑脫和不斷地遊走,那就是來到了我們說的當代的政治性,不只是關乎眾人的事,也關乎人最基本的道德問題:也就是談資本主義下個人自由與社會之間的取捨,如同策展人和乞丐與疑似偷走策展人手機社經地位不高的社群住宅之間,因為某種事件的交流起了微妙變化:某種嘲諷、某種驚悚、某種可悲、某種客觀又像是某種於心不忍。

「微」嘲諷當代藝術,但一切又具備當代藝術可以被大大議論的題材,從富有到貧窮,從種族主義到所謂的言論自由,從文明化到身體本能的獸性。又同時維持著魯本奧斯倫Ruben Östlund特有的敘事方式,不會忘記他早期的分段式的吉他蒙古症(The Guitar Mongoloid)。拍攝一些瑞典當地屁孩無聊且白癡的行為,像是精神異常的風癲,又是對文明禮貌的挑釁。

知識分子菁英化的兩難,在於抓狂美術館(Square)更深入地展現,在策展人告白的錄影帶中,擁有較高智識的一方總是免不了會有成見的界域,變成一種先入為主自我審查:除了思考對方的身分地位,也會思考對方怎麼看待自己。這樣游移的方框(square)對照電影中方塊(square)作品的策展論述:「在框裡面承擔共同的權利與責任」除了有些諷刺,又如同電影中策展人從玩笑的恐嚇到最後想要認真的道歉卻發現有些住戶根本也沒在在意,如此疲於奔命的無力感與悲涼,也許闡明的是那個共享的方框只會在主觀人的周圍,而不會在客觀外在世界的某一處。

(註)

很幸運的,某年的台北電影節遇見了Ruben Östlund的專題,先是看了「Play」又接續看了他其他作品。

留言

張貼留言