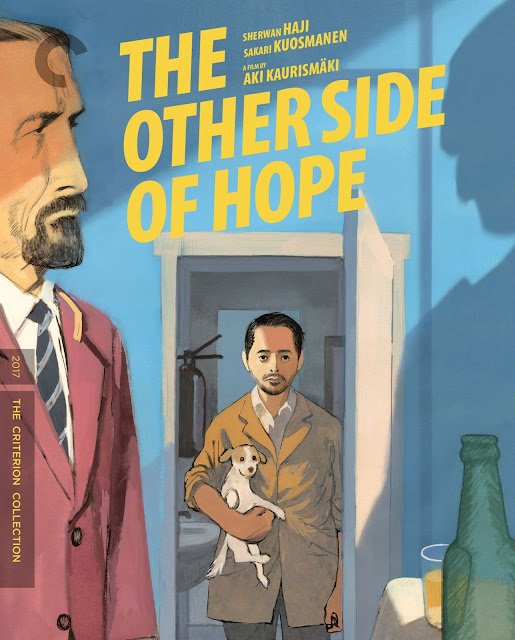

希望在世界另一端(The Other Side of Hope)

才剛說完聖鹿之死(The Killing of a Sacred Deer) 關於內容的道德責任與形式美學的矛盾;另一方面,我們看到希望在世界另一端(The Other Side of Hope)隨著劇情推演與阿基郭利斯馬基(簡稱阿郭或阿基)的敘事美學之間,會納悶電影剛開始為了描述一個敘利亞難民的逃到芬蘭如何尋求庇護的過程,像是某種制式化的標準程序,對照另一條比較是阿郭風格的支線:一個準備跑路或是轉換跑道的老闆的那種失敗者的隨性。兩者在這部片當中出現了功能性與否的差異,這樣一開始的矛盾,像是潛在的表示「敘利亞難民」這個當前歐美國家最熱門的國際新聞話題,而身為最具個人風格的芬蘭導演阿郭正面臨這樣「政治正確」的選擇,確實一開始只是描述一個尋求庇護的流程,不免對芬蘭當權者表面上說是歡迎難民,但實際上好像也未能有甚麼樣妥善解決的嘲諷,包括電影中段不令人意外,沒有甚麼特殊理由的法律宣判,卡夫卡式地被戴上手銬準備遣返中東。

就這樣拉出一個判斷利害關係的天平,電影也並不是非得提出一個解決難民問題的看法,甚至應該就實際難解的層面來說,藝術可以提供的究竟是甚麼?

幸福指數往往名列前面,芬蘭做為居住最舒適的北歐國家之一,同時在戰爭中往往不會受到波及的化外之地,但電影中也表示:芬蘭其實有過戰爭,也有過難民。像是如此可以感同身受地宣稱,但終究也只是一種民族主義的宣稱。於是電影中段開始,從敘利亞難民當下的政治議題,漸漸抽象地講述一個流亡之人的認同,同時也藉由敘利亞這個尚未現代化完成又飽受內戰被視為落後的,與芬蘭這樣不僅十分現代化,福利政策還相當的好?這樣的進步。於是當敘利亞難民主角:「這裡很好,但還是要走。」更是一個對「完善國家」的想望提出疑問。並且把異鄉的落跑難民與一個買下有點「逼機」餐廳的老闆,在面無表情的臉孔和對話中散發出一點點的溫暖和幽默(改裝成日本壽司餐廳簡直笑翻了),如此兩條敘事線合而為一,又回到了阿郭熟悉的過時的鄉愁,在充滿荒涼、乏人問津、主角一直唗路(zaulo)狀態同時帶點早期黑色電影與老搖滾樂音樂的風格與節奏當中。片尾難民主角像是復原又像是準備死去地眺望著彼岸,那就像是看著過去、看著未來、看著家鄉、也看著芬蘭,提醒著一直對於所謂進步、現代化…到底是甚麼的保持疑問,希望在世界另一端(The Other Side of Hope)藉由敘利亞難民,展示影像藝術作為一種不可能達成的政治企圖與回不去的浪漫。

留言

張貼留言