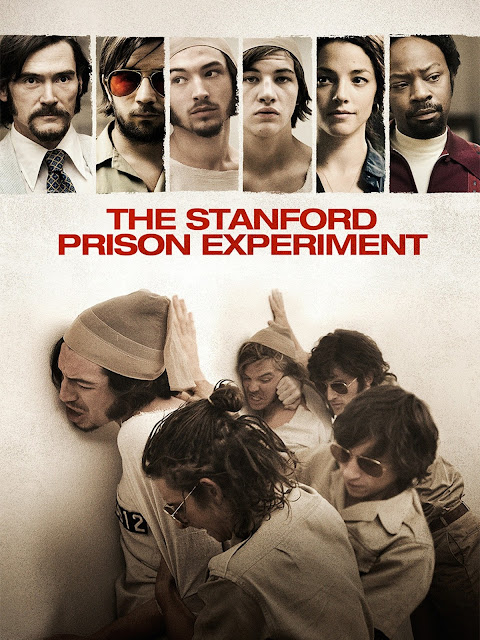

史丹佛監獄實驗(The Stanford Prison Experiment)

因為最近輔大心理系性侵害事件媒體雪球越滾越大,網路上有人提到這部片跟這件事情有些類似,就馬上找來看了。看完之後覺得好像有些類似,但是重點的部分卻截然不同。關於輔大性侵害事件的來龍去脈就不提了,當然如果現在一面倒地譴責院長夏林清,也沒甚麼好說的。重點應該是當初事件爆發之後,沒有先移送法辦,而是先成立工作小組(系所與校方之間的關係這裏就不提了),讓當下活生生的性侵現實成為一個,說是介於「學術實驗」與「實際運用」的「實習」狀態應該不為過。就我自己從事藝術創作與政治態度自由開放的前提下,將現實苦痛遺忘,非一昧地追求法律的二分的懲罰與追究,就是院長所謂不要站在受害者的位置,這是我所理解輔大心理系獨特的做法,某方面等同於一個理論,一種藝術創作,都是帶有某種對當下社會解放的理想性。 然後再講到「 史丹佛監獄實驗 」這部片,說起來倒也不是甚麼對當下現實的反應,應該說監獄這樣作為威權者與被壓迫者的原型,反倒只是成為一種基本的人性與社會關係的實驗。而影片當中那些建構並且透過監視器看著實驗運作的教授,除了成為另外一個更大的監控者這樣的明顯的隱喻之外,說是他們如同輔大性侵事件的夏林清等,被捲入其中,成為另一種實驗也並非完全正確。兩者共同點反而是比較是在敘事上,帶有某些玩火自焚的結尾,是對學術研究人員不知民間疾苦的嘲諷,因為那些大學生並非罪犯,「確實只是一個孩子」而已那樣單純。 所以要說的並不是在這樣一個學術權力框架的掌者權必須警惕或者小心之類的「勸世話」。而是另外談到上個月跟老婆(當時女朋友)去看日本藝術家「高嶺格」個展裡面令人印象深刻的一件作品「木村先生」(註)。看完之後跟老婆討論關於道德與藝術創作之間高低的問題。意思是這個錄像影片中主角木村先生身為殘障者,並且跟藝術家成為好朋友,甚至好到畫面中出現藝術家幫木村先生打手槍的畫面。而大眾無法純粹地看待殘障者,「木村先生」也嚴重到無法完全表達的他的意思,或是說語言這件事情本身就有所欠缺,又或是我們如何看藝術家與他的一個殘障好朋友成為藝術作品這件事情?於是高嶺格巧妙利用了當初「木村先生」先是成為一個行為表演畫面紀錄,與旁白相互搭配看起來像是某種事後客觀的反省,覺得這樣「特殊」的藝術語言已經可以完全表達:殘障者/好朋友/藝術創作那樣一層又一層沒有答案的疑問。包括最基本也是最重要的道德兩難,簡單來講就是當代藝術會有消費內容主體的問題,顯然在如散文的...