2015金馬影展-索爾之子/天堂無門(son of saul)

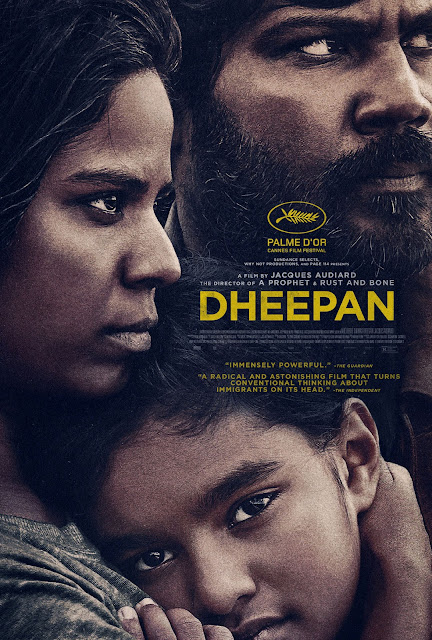

原來這是一部集中營毒氣室焚化爐宅男的故事... 標語是:醒醒吧,你根本沒有兒子! (註1)同是工作隊的夥伴跟主角這句話的時候,根本就是一語道中這部名為「索爾的兒子」的命題策略,如此就能契合到攝影機運動的設計使得背景也像是孤獨個體之外的那個世界,才能夠在滅絕營工作如此嚴肅的議題中,因為到後來太過自我執著顯得十分好笑,不合時宜的白目,卻也重新詮釋了當今二次元世界的理想性。 回想今年坎城影展的的得獎名次,「 Dheepan」無疑在「聶隱娘」和「索爾之子」兩部特質相近的作品之中殺出一條現實的血路。要說的是第二名(後者)跟第三名(前者)的幾乎是已經沒甚麼名次差別,都是以某段歷史再現的特殊敘事體,(前者)盡量客觀地呈現人的生活狀態,以及(後者) 利用大光圈淺景深不斷貼近跟拍,導致外在世界像是隔了一層霧一樣(前面幾個鏡頭就想到了葛斯范桑的大象(註2)),於是現實世界倫常的客觀性,在任性不被了解的內心世界之外運轉著。 (回到這部電影)在那層模糊的景深後面,我們如何想像納粹大屠殺 滅絕營 的運作?是回想起要將親人火化的場景,幽閉的空間氣氛夾帶著哭聲?但電影中取而代之的是一群又一群的猶太人被載過來脫光衣物,被欺騙着不知道隨之而來即將死去。火化場的員工,處理一具具屍體的生產線的沒有生命,也可能因過度驚嚇害怕或者已經麻木地沒有情緒,雖然是猶太人,但只要參加工作隊就可以延緩死亡,卻要替同胞處理屍體(可以參考 維基百科落落長說明 )。 議題特殊有其好處是容易吸引目光;但壞處是電影美學上的稀釋,尤其是這個以歐洲文化中心主義極端要小心的「納粹」議題。但身為貝拉塔爾的徒弟,承襲了「高拐(台語)的」影像敘事,也讓這部片甩開了避免人文主義論調的目光焦距。相當巧妙、聰明的?利用攝影機技巧的迴避大歷史的個體裸命,展示了如何在納粹大屠殺的議題中忽略議題,卻利用,如:聲音另一層情境的營造,殺人無形。 於是在還沒看這部片之前就已經開始期待集中營的恐怖氣氛,就在這樣被想像的過程,「索爾的兒子」這個片名就已經可以被當作一個策略的提醒(如同杜像的溫泉),提示「影像敘事」正嘗試造成時空經驗與角色經驗的斷裂,又另一個巧妙的利用集中營的「中間人」,介於德國人與猶太人之間的工作隊,卻又因為工作不認真想保留兒子的屍體並找尋神職人員幫忙超渡,這樣荒謬的事件不是走搞笑路線,而是保持在緊繃的氛圍當中。這種現在依舊在生活中時常發生的斷裂...