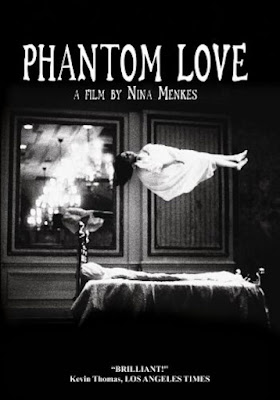

(Hunger)《飢餓》

我知道對這部片會有一點點的失望是來自於自己對YBA(Young British Artists)的想像、對透納獎(Tuner Prize)的想像甚至是對整個歐美當代藝術圈的想像(或說嚮往,哈),一切都必須「前衛」(這邊的前衛有一點點的貶意,有點像是從小到大對於創作來說,好像「前衛」就是必須「前衛」一樣)。然後昨天看完當晚還夢到自己去參加威尼斯雙年展(編案:回家看資料,導演Steve McQueen已經被選為代表英國參加威尼斯雙年展) 當然我很喜歡那段長達二十分鐘對話的前段,整個攝影、物體的質感、紋路、和物理運動都很好,戲劇性也簡化到了一個低限程度,很不賴(當然有一部份喜歡是自己想像一位英國Goldsmith學院出來會拍的電影應該會那樣),然後尿那邊很好,當然還有那幅可被瞎掰為是「大便宇宙」(見上圖海報)的當代畫作,整個骯髒至極的抗議還有肉體赤裸裸的試煉折磨,流膿噴血的傷口視覺。已經讓我不止一次想起Damian Hirst的狂妄,甚至想起聽說 他們Goldsmith上課,開頭便是「如何在眾多藝術家中被發現」、「如何讓大眾產生驚嚇感」等等似乎可以解釋那些噁心、骯髒、暴力、膿瘡都成了另一種進化「奇觀」普普(Pop Art) (某方面蘋果日報可以解釋)。都「必須」將一種東西、或一件事情推到極限。 然後二十分鐘的對話大概知道那是某種英式的smoking talk,在那樣的關鍵的時刻,用了長鏡頭,看了專訪你就會知道,那是一件頗激勵人心的事,尤其是當創作者處在困頓的環境中的時候。 後段的某種失望是來自於,相傳已久(某些)藝術家對政治冷感這件事。應該說就像「軍法局」的結尾,是一種必須明確、必須定義、必須有所結論的足以讓思考「終止」。 不過我絕對不會忘記飢餓(Hunger)的後段刻意著墨絕食者的「傷痛」美學,身體如雕塑如死亡,殘缺臉孔眼中映照牆壁裂痕,都是很精彩的物體建構。當然還有人說他溶接(鳥飛的剪影很黑川良一)的很棒,這真是極為「電影」的一刻,可是童年那邊的梗好像就….,不過我想這是編劇的問題,但畫面還是很美啦。 看完電影我們談到了絕食、談到了蘇治芬、談到了非州小孩。我忽然分不太清楚「絕食」或「飢餓」對我來說到底是多遠,就像片中最後的死亡人數一樣,那似乎是一點都不會令我過於驚訝。 最後剛發現導演居然是黑人(見下圖,原因是原本以為他是像Damian Hirst那...